Voyages en Crète

et en Grèce méridionale, Allan E. Berger

Les vacances en Grèce ! Bien sûr, on y va pour se délasser, puisque les vacances servent en priorité à s’alléger le cœur, à reprendre sa respiration. Raison pour laquelle existent les grands hôtels de Rhodes, Corfou, Kalamata ou Réthymnon, avec leurs excellentes formules qui vous invitent, dès votre arrivée, à laisser tous vos soucis au vestiaire. Quoi de mieux qu’un bon cocktail à siroter tout en barbotant dans l’eau d’une piscine plus bleue que bleue, sous un ciel bleu pétaradant, avec devant vous la mer bleue et des palmiers verts ?

Les vacances en Grèce ! Bien sûr, on y va pour se délasser, puisque les vacances servent en priorité à s’alléger le cœur, à reprendre sa respiration. Raison pour laquelle existent les grands hôtels de Rhodes, Corfou, Kalamata ou Réthymnon, avec leurs excellentes formules qui vous invitent, dès votre arrivée, à laisser tous vos soucis au vestiaire. Quoi de mieux qu’un bon cocktail à siroter tout en barbotant dans l’eau d’une piscine plus bleue que bleue, sous un ciel bleu pétaradant, avec devant vous la mer bleue et des palmiers verts ?

Quoi de mieux, en effet ? Si vous étiez à Marbella ou à Ibiza, la réponse serait : « presque rien » et ce serait une grande vérité, car ce presque rien se concentrerait sur des fêtes suprêmes qui vous entraîneraient, la nuit venue, dans des ivresses cosmiques au bout de la musique. Mais en Grèce, la réponse sera : « presque tout », eh oui, car, pour compenser la cruelle absence de Djs intergalactiques, et malgré le grand pouvoir du all inclusive sur mes volontés ébahies, il y a les temples, le bouzouki, le retzina, les tavernes, les statues, les olives et les salades, le soleil dingue, les musées magnifiques, le café grec, les îles partout, le vin jaune, le gyros, l’écriture sur les panneaux, la langue qui chante quelque chose de tellement différent de ce que vous êtes, et qui pourtant est dans votre héritage puisque la moitié de vos mots sont en grec : tout ça en même temps ! Plus la musique.

Alors… les petits voyages que je vous propose sont, il faut bien le dire, assez érudits. Ils sont un peu sur le modèle des voyages du dix-neuvième siècle où l’on allait à Rome, à Athènes pour s’affiner l’âme et le goût. Pas de problème, ici aussi on s’affine l’âme et le goût. Sans pour autant tomber dans l’esthétisme pontifiant, et tout en appréciant les parasols.

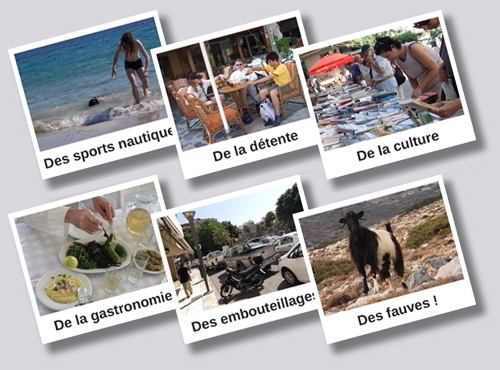

Donc… courage, sortez de l’hôtel et des circuits ; il sera toujours temps de s’y laisser ré-entraîner ; plongez-vous d’abord dans l’humanité qui va et vient, affairée, autour de vous. Perdez-vous dans la langue, dans les rues inconnues ; toutes sortes de surprises multicolores vous y attendent.

Par exemple : la première gérante de restaurant que je rencontrai s’appelait… « Déméter ? Ai-je bien entendu ? Is your name really Déméter ? — No, Dmetreria — Demeteria ? Like the godness, that’s so great, tout à fait crowning ! — Noôô ! Look at my lips : Dem-i-tre-ya — C’est bien ce que je dis : Déméter ; âaah THE ULTIMATE NAME !! — Mais NOOO bougre d’âne : DMITRIA, comme Dmitri mais en féminin, regardez c’est marqué là, bulot que vous êtes !! » et elle pointa du doigt en bas à droite sur la carte du menu : Dmitria la patronne. Vexée, fulminante, sourcilleuse et humiliante. Atterrissage brutal de monsieur Berger depuis les hauteurs de la mythologie classique jusque dans le slavisme quotidien d’une personne originaire des Balkans. Et en plus elle parlait français. Tout comme parlait français mon premier vagabond grec que je rencontrai sous un laurier, un matin tôt, au bord de la mer : allongé sur un lit d’algues sèches, ancien garçon de café à Paris, mendiant à la plage. Prénom : Achille.

Première diffusion : 1er janvier 2021 ; Poids : lourd Collection : Essais

Prix sur 7switch : 4,99 € - 6,49 $ca

Acheter sur : 7switch | iTunes | Amazon.fr | Amazon.ca | Kobo | etc.

ISBN : 978-2-924550-59-5

Le naturalisme minoen (extrait 1)

L’image ci-dessus représente à gauche une aiguière décorée dans le style « marin » retrouvée sur le site de Póros, une île sur la rive argienne du Golfe Saronique, Périphérie d’Attique, Grèce continentale. Cette aiguière, noble ancêtre de nos banales cruches, carafes et pichets, date de la toute fin de la période néopalatiale minoenne : entre -1500 et -1450. Une aiguière semblable a été exhumée au palais de Zákros, en Crète orientale, et une troisième, en tout point comparable, provient de Marseille. Ces trois aiguières ont été produites dans un même atelier minoen, qui avait porté le style marin « to the utmost », pour reprendre les termes de l’étiquette qui décrit cet objet au musée archéologique d’Héraklion.

Le motif principal décorant cette poterie est une Argonauta argo Linnæus, 1758, un mollusque céphalopode dont la femelle transporte ses œufs dans une nacelle qu’elle a sécrétée, et qui sert de berceau. Ces nacelles, très fragiles, semblent être en papier durci translucide, d’où leur nom commun de « Paper Nautiluses » qu’on leur donne outre-Manche. La mer les rejette, en plus ou moins bon état, et plus ou moins achevées (celles de la poterie sont en cours d’élaboration) sur à peu près toutes les mers tempérées du globe ; l’espèce est cependant plus rare en Méditerranée qu’ailleurs, et n’y atteint pas aussi souvent la taille des spécimens de l’océan Atlantique voisin. L’animal représenté à droite sur l’image est, lui, tiré d’un ouvrage de sciences naturelles produit par Jean-Charles Chenu : Illustrations conchyliologiques, tome II, Paris (s.d), planche 2 des Argonautes et Nautiles.

Les artistes qui ont reproduit l’Argonaute sur ces poteries de Póros, Zákros et Marseille l’ont probablement fait à partir d’un modèle dessiné par quelqu’un qui avait vu l’animal vivant, lorsqu’il flotte près de la surface en pleine mer. Quand on dit que les Minoens menaient une vraie thalassocratie, on en a une preuve ici-même, car il faut passer beaucoup, beaucoup de temps en Méditerranée pour avoir l’occasion d’observer ces animaux, et il faut aussi que les gens qui achètent l’aiguière soient au courant de ce qu’elle représente – ce qui n’est pas facile, car si tout le monde connaît les dauphins, les oursins ou les poulpes, rares sont, aujourd’hui, celles et ceux qui savent ce qui est dessiné ici. L’Argonaute, en tant qu’élément identifiable par les acheteurs minoens et mycéniens, montre ainsi que la civilisation crétoise de l’époque en savait long sur la mer qui entourait ses côtes, et sur ses habitants.

Je mets, à des fins de comparaison, et quand c’est possible, les représentations minoennes des animaux en regard avec des gravures tirées d’ouvrages scientifiques du XIXe siècle et du début du XXe siècle, époque où le dessin naturaliste fut porté « to the utmost ».

La période néopalatiale (extrait 2)

Mais d’abord, situons un peu l’époque. En -1700, Knossos, Phaistos et Malia, les plus grands palais de l’île, sont détruits. On met parfois ce fait en corrélation avec un grand séisme qui a ravagé la côte d’Asie Mineure à ce moment, sans écarter l’hypothèse de conflits inter-palatiaux, et l’on peut même envisager un mélange des deux événements : tremblement de terre et conflits.

La reconstruction de ces palais entraîne la dissémination de leur modèle à travers tout le territoire : d’autres palais, sous-palais et grandes villas, surgissent un peu partout, et leurs bâtisseurs font montre d’un appétit pour le luxe sans commune mesure avec ce qui avait été d’usage jusqu’alors. Mais voilà que, dans le dernier quart du dix-septième siècle, le volcan de Santorin explose.

Cependant, ce cataclysme, qui laissera des traces à travers toute la Méditerranée orientale, ne réussira pas à abattre la civilisation minoenne. Celle-ci est trop florissante pour s’éteindre à cause d’une secousse, même aussi grosse ; les palais ravagés seront encore une fois redressés, les ports seront reconstruits, les flottes reprendront la mer, et le commerce se rétablira. On peut suggérer qu’alors les arts se déployèrent comme jamais auparavant, tant il est constant qu’un organisme attaqué, s’il n’est pas mort dans l’attaque et qu’il s’est redressé, tend à brandir sa vie comme un défi au sort ; il lui faut fleurir, encore et encore, et braver la mort, en l’honneur des membres défunts. Essayez donc de tuer un figuier, ou même un sureau ; si vous en oubliez un petit bout, ce petit bout se vengera en se transformant en jungle. Ainsi, après Santorin, les Minoens atteignent leur apogée. Dans l’artisanat de l’époque, cela se voit.